「固定残業代」とは

「『固定残業代』を支払っているので、残業代を払わなくてよい」

残業代請求の交渉や訴訟をしていて、会社側からこういう趣旨の反論をされることがあります。

「固定残業代」とは、実際の時間外労働等の時間数にかかわらず一定額の固定した割増賃金を支払う労働契約上の仕組みです。基本給の中に残業代が含まれているとする「基本給組込型」と、割増賃金の支払に代えて一定額の手当を支給する「手当型」があります。

使用者は、この「固定残業代」を支払うことで、労基法所定の割増賃金(残業代)の支払いを免れようとするのです。

しかし、使用者からの「固定残業代」の主張は簡単には認められません。

常識的に見て「酷い働かせ方だ!」と思うような事案での「固定残業代」は、だいたい違法です。

なお、裁判実務や学術書においては、通常は「固定残業代」という用語を使用し、「みなし残業代」という用語はあまり使用しません。似た名前で異なる制度の「事業場外労働についてのみなし労働時間制(労基法38条の2)との混同を避けるためかもしれません。

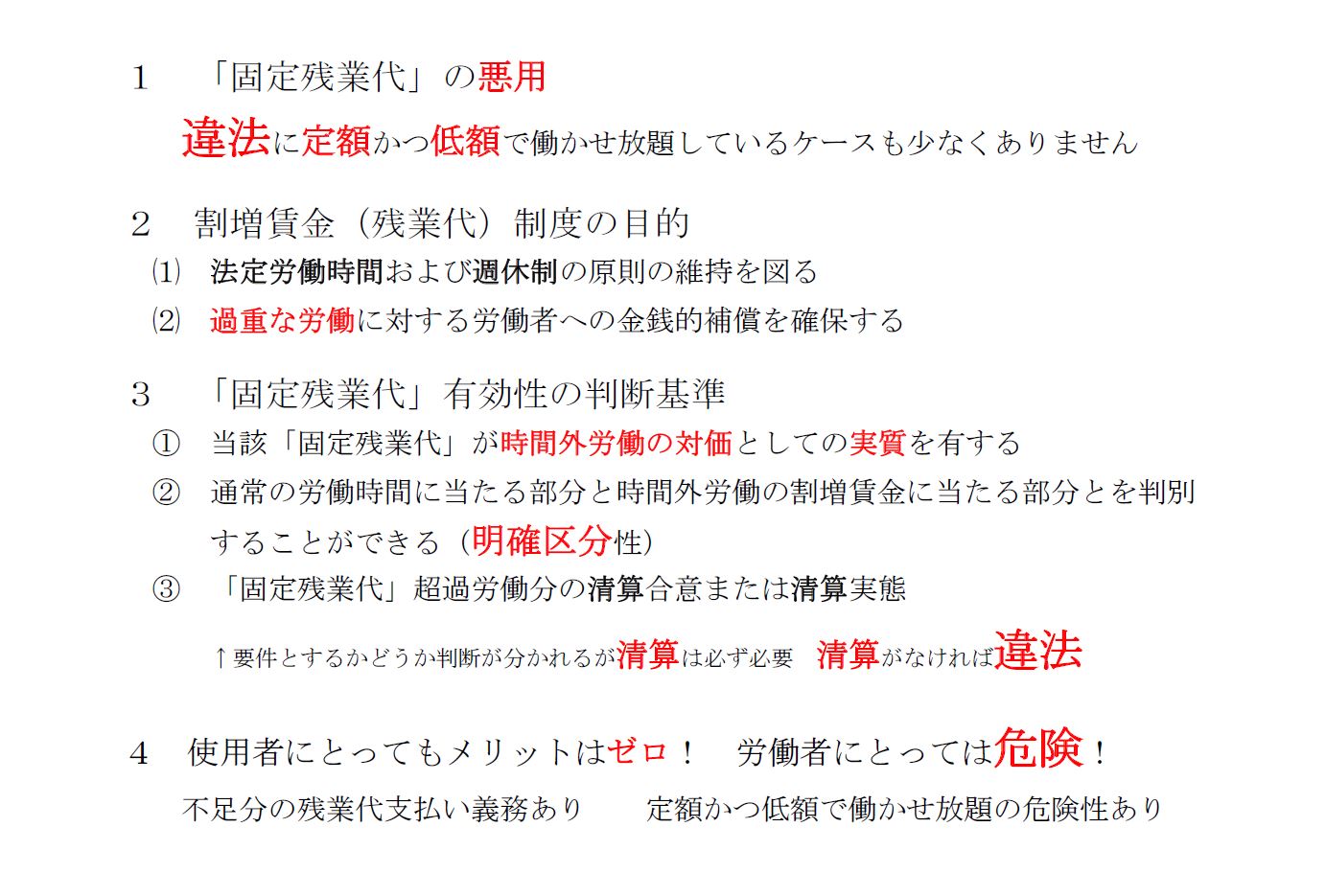

1 「固定残業代」の悪用

なぜ「固定残業代」が簡単には認められないかというと、

「固定残業代」を簡単に認めてしまうと、一定額を支払えば、労働者を何時間でも残業させることができることになってしまうからです。

定額で働かせ放題です。しかも低額で働かせ放題の場合が少なくありません。

これでは労働基準法が割増賃金(残業代)制度を定めている意味がありません。

2 割増賃金(残業代)制度の目的

割増賃金(残業代)制度の目的は、

① 法定労働時間(原則は1日8時間まで週40時間まで)および週休制(法定休日は最低1週間に1回以上)の原則の維持を図り、

② 過重な労働に対する労働者への金銭的補償を確保する

ところにあります。

要は、

残業をさせた使用者に対し、通常より高い賃金を支払わせることで、できるだけ残業を減らすことが第1の目的であり、

本来休むことができた時間に労働した労働者に対し、通常よりも高い賃金を支払って休みの埋め合わせをするのが第2の目的だということです。

3 「固定残業代」有効性の判断基準

「固定残業代」有効性の判断基準は、先ほど述べました ①できるだけ残業を減らす ②休みの埋め合わせをする

という目的を達成できるものでなければなりません。

そのため、判例上は次の⑴⑵⑶のすべてを充たさなければ「固定残業代」は違法です。

⑴ 当該「固定残業代」が時間外労働の対価としての実質を有していること(対価要件)

→「営業手当」「役職手当」などの名称は違法の可能性あり

「雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」(日本ケミカル事件・最一小判平成30・7・19労判1186号5頁。)

↑「業務手当」の対価性を肯定

理由①:「前記事実関係等によれば,本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書並びに上告人の賃金規程において,月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていた」「上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書にも,業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていた」→使用者の「賃金体系においては,業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていた」

理由②:労働者に「支払われた業務手当は,1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると,約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、被上告人の実際の時間外労働等の状況(前記2(2))と大きくかい離するものではない。」

では、どういう場合に、対価性が否定されるのか?(固定残業代が無効として残業代請求が認められるのか?)

契約書への記載や使用者の説明が不十分な場合は契約上の対価としての位置づけ(①)を欠き、

また、

手当の性質や額が時間外労働等の実態と乖離している場合には実態との関連性・近接性(②)を欠く、

場合には、

対価性が否定されます(=固定残業代が無効として残業代請求が認められます)。(水町勇一郎『詳解 労働法 第2版』東京大学出版会、2021、704頁)

⑵ 通常の労働時間に当たる部分と時間外労働の割増賃金に当たる部分とを判別することができること(判別要件)

→単に「基本給」の中に割増賃金(残業代)が含まれているという類型は違法の可能性が高まる

医療法人康心会事件・最判平成29・7・7労判1168号49頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897

テックジャパン事件・最判平成24・3・8労判1060号5頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82096

⑶ 当該「固定残業代」が労基法所定の残業代額を下回るときは、

その差額を当該賃金の支払時期に清算する合意が存在する合意が存在するか、少なくとも差額支払いが確立していること(超過分の清算合意と清算実態)

→これを充たさないケースは少なくない。

※ ⑶については固定残業代制の有効要件とするか否か議論のあるところですが、

最高裁判決昭和63.7.14・労判523号6頁・小里機材事件の高裁判決は、⑶を「固定残業代」の有効要件としています。

⑶が要件がどうかとは別にしても、⑶に記載しているように差額が発生すれば、使用者は差額を支払わなければなりません。

これが未払いであれば、労働者は未払い残業代請求をすることはできます。

「固定残業代制」が労働契約の内容になっていること

当然の前提として「固定残業代制」を採用していることが労働契約の内容になっていなければ、労使双方に適用される制度になりません。

労働契約の内容になるには、「固定残業代制」を採用していることが、雇用契約書や有効な就業規則に明記されている必要があります。

4 使用者にとってもメリットはゼロ! 労働者にとっては危険!

固定残業代制を導入する使用者の動機

固定残業代制度を導入している会社側の動機は、①残業代の計算が楽になる、②固定残業代制度を用いて賃金を高く見せたい等があるそうです。

求人票等に、基本給○○円<固定残業代△△円分を含む>、基本給+(固定残業代の相当する)○○手当△△円等の表示をすることで、△△円が増える分、総支給額が多く見せるということです。

単にコンサル・社労士等にすすめられたから導入したということも多いそうですが、

その際には上記①②をメリットして挙げられることが多いそうです。

固定残業代制によるメリットは誤解

しかし、前述してきたとおり、

①は完全な誤解です。固定残業代制度は、使用者による労働時間把握義務がなくなる制度でも、残業代計算が不要になる制度でもありません。固定残業代制の下においても、使用者は正確に残業時間を把握し、正確に残業代を算出し、固定残業代を超える残業があった場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。固定残業代を超える残業がない場合には、余計な残業代を支払っている状態になります。

②は固定残業代の有効要件を満たすために求人票、雇用契約書等に正確に記載しようとすえば、通常、労働者にとって魅力的な待遇には見えません。それゆえ、会社が固定残業代制を正しく運用する限りにおいて、そのメリットはありません。

それに、⑶のとおり結局、使用者は「固定残業代」では足りない分の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

仮に、「固定残業代」分よりも残業が少ない月があったとすれば、その月についていわば使用者は残業代を払い過ぎの状態になるのです。

使用者が誤解しているメリットは労働者にとってのデメリット

他方、

①会社が労働時間を正確に把握しなかったり、適切に残業代計算をしていなかったり、超過分の残業代を支払っていないような場合、たしかに残業代の計算が楽になり、残業代も節約できる可能性があります。

②会社が求人票等に、固定残業代に関する説明を曖昧にしたり誤魔化したりしている場合、労働者が魅力的な待遇だと誤信するかもしれません。

つまり、固定残業代制を導入して会社がメリットを得るのは、固定残業制を違法に運用したり脱法的に運用したりしている場合です。これは、労働者からすれば、労基法で定められた権利である残業代が正しく支給されていないという大きなデメリットです。

固定残業代制が無効と判断されることによる影響

「固定残業代」有効性の判断基準で見ましたように、相当程度厳しい基準をクリアしないと「固定残業代」は認められません。

裁判等で固定残業代制が無効と判断されれば、その固定残業代に対応する割増賃金(残業代)は不払いであったことになります。そうすると、残業代の基礎賃金に固定残業代部分も含まれることになり、その基礎賃金を用いて算定される未払い割増賃金(残業代)は相当高くなります。未払いと判断された割増賃金(残業代)について、会社は、付加金(労基法114条)や遅延損害金を支払わなければならいない可能性もあります。

まとめ

このように使用者にとっても「固定残業代」は何らメリットがないのです。

一方、労働者にとっては、「固定残業代」が導入されると、労働者にとっては、定額で(しかも低額で)働かせ放題になってしまう危険性があります。

とても危険です。働きすぎで労災になってからでは遅いです。

早期に違法な「固定残業代」を是正させましょう。

詳しくは労働弁護士にご相談ください。

弁護士 中井雅人

労働問題でお悩みの方へ~あなたの状況に合わせた適切な解決策をご提示します!

残業代が支払われていない方・疑問を感じている方へ~未払い残業代はあなたの正当な権利です。二人三脚であなたの残業代を取り戻しましょう!