実労働時間とは

実労働時間とは「労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間(注1)」を言います。そして、実労働時間の把握義務は使用者にあります。(注2)

休憩時間とは

休憩時間は、一勤務にあたり労働時間が6時間超え8時間以下⇒45分、労働時間が8時間超え⇒60分が付与されなければなりません。そして、一斉付与の原則、自由利用の原則があります。すなわち、休憩時間中は労働からの解放の保障が必須です。そのため、休憩時間中に来客や電話対応のための当番をする場合は休憩時間に当たりません。許可を受けなければ自由に外出できない場合も、場合によっては休憩時間とはみなされません。(注3)

労働時間かどうかが問題となる場面

- 準備・着替え・後片付け …それをしなければ業務ができない、もしくは義務付けられているかどうかが問題となります。

- 仮眠時間 …認められた判例あり。(注4)

- 待機時間 ex.タクシー客待ちなど …認められる場合多い。

- 通勤時間・直行直帰 …認められない場合多い。⇔出社後の移動時間は、認められる場合多い。

- 研修・訓練 …不利益の有無等が判断要素。

詳しくは、「労働時間とは~前後時間・手待時間・不活動時間~」をご参照ください。

労働時間の立証方法

タイムカードが高い証拠価値を持っています。もしタイムカードを打刻していない場合でも、その他客観証拠で立証することは可能です。タイムカードや客観証拠の取得方法は、任意開示(会社から任意に提供させる)や証拠保全(裁判所の命令によって提供させる)などがあります。

例:業務日誌、パソコンのログ記録、社用車のETC履歴など・・・業務との関連性・客観性の高さが重要です。

労働者がメモや手帳に残した記録も証拠となり得ますが、客観証拠との組合せが重要です。その他の方法として給与明細等に記載される総労働時間から平均残業時間を推計して労働時間を割り出す場合もあります。

労働時間の大原則

労働時間には、制限があります。何時間でも働かせていいわけではなく、長時間労働を抑制するために、一定の時間を超えた労働時間については、会社は割増賃金を支払わなければなりません。

① 労働時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならない(労基法32条)

② 休日は、原則として、週1回以上与えなければならない(労基法35条)

※変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、適用除外などの例外もあります。

大原則を超えた時間の残業に対しては、割増賃金を支払う「義務」が、会社にあります。

①を超えた法外残業には、25%以上(大企業のみ60時間を超えた部分は50%)

②を超えた休日残業には、35%以上

深夜労働には、25%以上

の賃金を支払わなければなりません。

残業時間とは

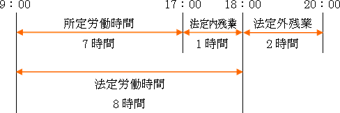

①所定労働時間:労働契約(契約・就業規則・協約)で定められた労働時間

→所定労働時間(労働契約(契約・就業規則・協約)で定められた労働時間)の上限を超えて働いた法定内残業時間 ⇒賃金の請求が可能。

※法的には法定内残業時間は割増賃金にはなりません。賃金規則に定めている等、割増となる場合もあります。

②法定労働時間:労働基準法が定める労働時間の上限

→法定労働時間(労働基準法が定める労働時間(※))の上限を超えた働いた法定外残業時間 ⇒割増賃金の請求が可能。

※① 労働時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならない(労基法32条)。② 休日は、原則として、週1回以上与えなければならない(労基法35条)。

・上記の図の場合、17:00~18:00が法定内残業時間、18:00~が法定外残業時間です。

・実労働時間(労働者が現実に使用者の指揮監督下に置かれている時間)には、上記の基準に基づき、残業として賃金の請求が可能です。注意点として、時間外労働の業務上の必要性が存在し ない場合は、残業命令自体が無効とみなされる場合があります。

残業代請求のために把握しておくべき情報

① 入社日、会社規模、仕事内容

② 労働時間管理の方法 ⇒証拠となるため、重要です!

③ 労働時間及び賃金に関する労働契約(就業規則等)の定め

・始業時刻・終業時刻・休憩時間・休日の定め

(※変形労働時間制・裁量労働時間性の有無)

・賃金額・各種手当・賃金支払日

・時間外、深夜、休日労働の割増賃率

(注1)三菱重工業長崎造船所( 一次訴訟・会社側上告)事件・最判平成12. 3 .9民集54巻3号801頁

(注2)労基法109条、平成13.4.6基発339号

(注3)通達では外出の許可制が適法とされているが、学説の多くは批判的。

(注4)大星ビル管理事件・最判一小平14.2.28労判822号5頁